大豆は「畑の肉」と呼ばれるほどタンパク質が豊富であるため、動物性タンパク質の代替食材として注目されています。赤身肉の弊害が指摘される中、大豆食品が健康食品として選ばれるようになっていますが、本当に大豆食品全般が健康に良いと言えるのでしょうか。この記事では、様々な大豆食品の健康に与える影響を調べた上で、どの大豆食品が最も健康に良いのか、そしてそれをどう食べるべきかを考えます。

1. 大豆食品の健康効果

この章では、大豆食品が注目されている背景を概観した上で、大豆食品の健康リスクを精査します。

1.1. 今なぜ大豆が注目されるのか

大豆(ダイズ Glycine max)は、アジア原産のマメ科植物です。日本には縄文時代早期中葉(紀元前8千年紀後半)から存在し、紀元前4千年紀後半の縄文時代中期以降、食用栽培されるようになりました[1]。

不殺生戒を説く仏教が東アジアで普及する中、動物の肉の代わりに大豆の種子(以下大豆と略す)をタンパク質源とする精進料理が考案され、今日の中華料理、朝鮮料理、日本料理に大きな影響を与えました。特に日本では、675年に天武天皇が肉食禁止令を出して以降、約1200年間獣肉食が禁止されたため、様々な大豆の料理法が開発されました。今日、大豆を原料とする食品として、豆腐、豆乳、油揚げ、おから、湯葉、枝豆、きな粉に加え、納豆、味噌、醬油といった発酵食品が日本人によって食べられています。前者を非発酵大豆食品、後者を発酵大豆食品と呼ぶことにします。

大豆がアジア以外の地域に伝わったのは近代になってからのことです。二十世紀になって、米国や南米で大豆が大量に生産されるようになりましたが、用途は油や飼料など食用以外が大半です。今日に至るまで大豆の食品としての消費はアジア以外では低調です。それでも、大豆食品は、環境と健康という二つの観点から注目されています。

まず、環境に与える影響を見ましょう。同じタンパク質を生産するのでも、環境負荷は、植物性タンパク質の方が動物性タンパク質よりも低いことが知られています。環境負荷を二酸化炭素排出量に換算すると、

- 牛肉:28.73kg CO2-eq/kg

- ラム肉:7.91kg CO2-eq/kg

- 豚肉:5.85kg CO2-eq/kg

- 鶏肉:4.12kg CO2-eq/kg

- 大豆:0.58kg CO2-eq/kg

というように、大豆が圧倒的に低くなっています[2]。つまり、大豆は環境に優しいタンパク質源なのです。

では、大豆は健康にも優しいタンパク質源なのでしょうか。牛肉、ラム肉、豚肉といった環境に優しくないタンパク質源は、健康にも優しくないことが知られています。米国での六つの前向きコホート研究をまとめた2020年発表のメタアナリシス[3]によると、週二品追加による全原因死亡率の調整後ハザード比は、

- 加工肉摂取で、1.03(95%信用区間:1.02~1.05)

- 未加工赤身肉摂取で、1.03(95%信用区間:1.01~1.05)

というように有意に1を超えました。牛肉や豚肉などの赤身肉は、そのまま焼いて食べても、ハムやソーセージなどの加工食品として摂取しても、死亡率を高めるということです。それなら、不殺生戒を守る仏教徒や菜食主義者でなくても、赤身肉を大豆製品で置き換えることは有意義であるように思えますが、そうする前に大豆が死亡率を低下させるのかどうかを確認しなければなりません。

1.2. 非発酵大豆食品の健康リスク

国立がん研究センターと全国11保健所などが日本人を対象に実施している多目的コホート研究(Japan Public Health Center–Based Prospective Study=JPHC研究)の2020年での報告[4]によると、発酵大豆食品の摂取量が最も少ない5分の1の群と比べた最も多い5分の1の群が死亡する調整後ハザード比は、

- 男性で、0.90(95%信用区間:0.83~0.97, Ptrend=0.05)

- 女性で、0.89(95%信用区間:0.80~0.98, Ptrend=0.01)

というように、どちらも1を有意に下回りました。これに対して、非発酵大豆食品の摂取量が最も少ない5分の1の群と比べた最も多い5分の1の群が死亡する調整後ハザード比は、

- 男性で、1.01(95%信用区間:0.94~1.09, Ptrend=0.32)

- 女性で、1.00(95%信用区間:0.92~1.10, Ptrend=0.80)

というように、どちらも1を有意に下回りませんでした。大豆は、カロリー制限模倣物質として機能するポリフェノールの一種、イソフラボンを豊富に含むにもかかわらず、なぜ非発酵大豆食品は死亡率を低下させないのでしょうか。

JPHC研究は、同じ年に答えの手掛かりとなる調査結果[5]を発表しています。それによると、非発酵大豆食品は、発酵大豆食品と異なり、膵臓がんのリスクを高める可能性があるとのことです。すなわち、最も消費量が少ない四分位と比べた最も消費が多い四分位の膵臓がんのハザード比は、

- 非発酵大豆食品で、1.41(95%信用区間:1.09~1.81, Ptrend=0.008)

- 発酵大豆食品で、0.96(95%信用区間:0.73~1.26, Ptrend=0.982)

となりました。ここから、非発酵大豆食品が膵臓がん罹患リスクを有意に高めるのに対して、発酵大豆食品は有意な関連性を持たないことが示されました。前回の「健康に良い飲み物は何か」で、非発酵大豆食品である豆乳を推奨の飲み物にしなかったのは、これが理由です。

JPHCの研究者たちは、非加熱大豆飼料を与えられた動物で膵臓の肥大とがん化が見られたという動物実験の報告から、大豆に含まれるトリプシン阻害剤が影響を与えている可能性を指摘しています。トリプシン阻害剤は、その名の通り、膵液の消化酵素、トリプシンの働きを阻害すると同時にコレシストキニンというホルモンを放出させ、それがインスリンやインスリン様成長因子(IGF-1)シグナルを介した細胞増殖と慢性炎症をもたらし、膵臓がんの原因の一つになっていると考えられます。膵臓がんは難治がんで、主要ながんの中で生存率が最も低くなっています。それゆえ、膵臓がんのリスクは軽視すべきではありません。

トリプシン阻害剤は熱に弱いので、大豆を加熱することである程度不活性化させられますが、通常の料理の過熱では不活性化が十分でありません。しかし、大豆を発酵させると、微生物がトリプシン阻害剤を分解してくれるので、発酵大豆食品は膵臓がんリスクを上昇させないのだろうとJPHCの研究者たちは推測しています。

1.3. 発酵大豆食品の健康リスク

日本人の死亡率を低下させているのが発酵大豆食品だとするなら、発酵大豆食品を非発酵大豆食品より優先的に摂取することが賢明であるように思われます。しかし、発酵大豆食品の摂取にも健康リスクがあります。発酵大豆食品を多く食べ、かつ胃がんの発生率が高い民族である日本人と韓国人を対象とした2011年発表のメタアナリシス[6]によると、低摂取群に対する高摂取群の胃がんオッズ比は、

- 発酵大豆食品で、1.22(95%信用区間:1.02~1.44, I2=71.48)

- 非発酵大豆食品で、0.64(95%信用区間:0.54~0.77, I2=64.27)

でした。つまり、発酵大豆食品が有意に胃がんリスクを上昇させるのに対して、非発酵大豆食品は有意に低下させるという結果になりました。

世界全体に調査対象を広げた2021年のメタアナリシス[7]でも、低摂取群に対する高摂取群の胃がんの相対リスクは、

- 大豆食品全体で、0.64(95%信用区間:0.51~0.80, I2=77.4%, P=0.000)

- 発酵大豆食品で、1.19(95%信用区間:1.02~1.38, I2=65.8%, P<0.001)

- 特に味噌汁では、1.20(95%信用区間:1.01~1.43, I2=57.7%, P=0.009)

- 非発酵大豆食品で、0.79(95%信用区間:0.71~0.87, I2=50.6%, P=0.004)

- 特に豆腐では、0.72(95%信用区間:0.55~0.93, I2=68.5%, P=0.002)

- 特に豆乳では、0.69(95%信用区間:0.50~0.95, I2=55.2%, P=0.107)

となりました。ここで、味噌汁が胃がんリスクを約二割高めていることに注目してください。1981年に国立がん研究センター研究所疫学部長の平山雄(ひらやま たけし;1923年 – 1995年)が、味噌汁を全く飲まない人の胃がんによる死亡率は毎日飲む人に比べて1.5倍高くなるという調査結果[8]を発表して以来、日本では、味噌汁には胃がんを減らす効果があるという説が定説化しました。しかし、最近実施された調査では、逆の結論が出ています。

なぜ全く逆の結果になるのか理由は定かでありませんが、ひょっとすると、味噌汁の具に原因があるのかもしれません。平山が調査したのは、1966年から1978年にかけての40歳以上の日本人です。この時代の年配の日本人は、味噌汁を飲んでいるのか豆腐を食べているのかわからないぐらいに大量の豆腐を味噌汁に入れていました。その場合、味噌汁そのものではなくて、中に入っている豆腐が胃がんリスクを低下させたということになります。平山は豆腐の消費量を調節すべき交絡要因としていなかったので、そうした可能性もあるでしょう。

現代では、味噌汁は、塩分と硝酸塩という二つの成分により、胃がんリスクを高めると考えられています。高濃度の塩分は胃粘膜の上皮細胞に急性障害を与え、萎縮性胃炎と細胞増殖をもたらします。さらに、塩分は胃内の細菌環境を変化させ、硝酸塩を亜硝酸塩やニトロソ化合物といった発がん物質に変換します。塩分、亜硝酸化合物、ピロリ菌の間には相互作用があり、胃がんの発生を悪化させることが知られています。2018年現在、胃がんは、日本人男性のがんによる死亡数の第2位で、女性でも第4位です[9]。ピロリ菌感染がない人は、あまり心配する必要はないかもしれませんが、ある人は味噌汁摂取による胃がんリスクは軽視すべきではありません。

この章をまとめましょう。大豆は、肉の代替となる優れたタンパク質源です。ただし、非発酵大豆食品には膵臓がんのリスクを高めるという問題が、発酵大豆食品には胃がんのリスクを高めるという問題があります。しかし、この二つの問題を両方とも解決する大豆食品があります。それは、塩分を含まない発酵大豆食品である納豆です。これが次の章のテーマです。

2. 納豆はなぜ健康に良いのか

この章では、納豆の健康効果を確認した上で、その効果をもたらす二つの栄養成分の働きを説明します。

2.1. 納豆は心血管疾患リスクを低下させる

納豆とは、大豆を納豆菌で発酵させた日本の伝統食です。納豆菌は亜硝酸をアミノ酸に還元します。また、納豆自体は塩分を含みません。市販の納豆に付属するたれとからしには塩分が含まれますが、たれやからしが付いていない納豆も売られているので、塩分なしで納豆を食べることは可能です。したがって、納豆は、膵臓がんと胃がんのリスクを高めない大豆食品と言えます。

納豆には、がんのリスクを低下させる働きまではありませんが、心血管疾患死亡率を低下させる働きはあります。それは、2017年の高山研究[10]や既出のJPHC研究[4]で実証されています。ここでは、JPHC研究のデータを紹介しましょう。納豆の摂取量が最も少ない5分の1の群と比べた最も多い5分の1の群が心血管疾患で死亡する調整後ハザード比は、

- 男性で、0.76(95%信用区間:0.65~0.90, Ptrend=0.002)

- 女性で、0.79(95%信用区間:0.65~0.95, Ptrend=0.01)

というように、有意に1を下回っています。では、なぜ納豆は心血管疾患リスクを低下させるのでしょうか。納豆は、他の大豆食品と同様に、イソフラボンを豊富に含みますが、納豆に多い成分として特に注目したいのは、ナットウキナーゼとスペルミジンです。イソフラボンとともに、この二つの成分は、心血管疾患リスクの低下に寄与していると考えられるからです。

2.2. ナットウキナーゼの健康効果

ナットウキナーゼ(nattokinase)とは、納豆菌が納豆の発酵過程で産出するタンパク質分解酵素です。1980年代に血栓の素となるタンパク質であるフィブリンを分解する酵素として納豆のねばねばから発見され、ナットウキナーゼと命名されました[11]。

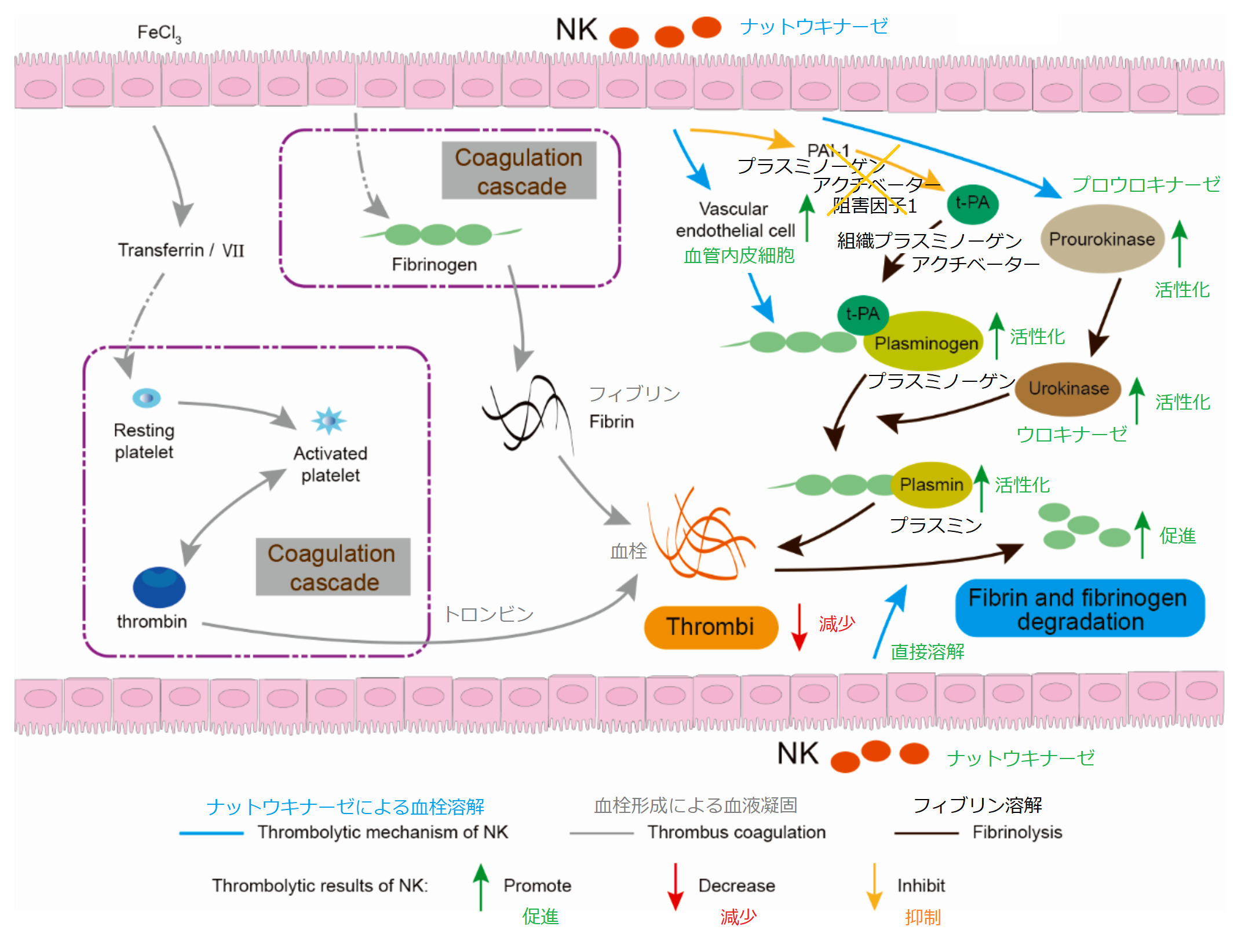

ナットウキナーゼが血栓を溶解するメカニズムを以下の図で説明しましょう。

- 血栓形成による血液凝固 (Thrombus coagulation): 血栓(thrombus, 複数形 thrombi)は、フィブリン(fibrin 繊維素)というタンパク質の糸のようなものが、トロンビン(thrombin)という酵素の作用を受けて、形成されます。

- フィブリン溶解 (Fibrinolysis): 血栓を溶解するタンパク質加水分解酵素は、プラスミン(plasmin)です。プラスミンは、組織プラスミノーゲン・アクチベーター(t-PA)によって活性化されますが、プラスミノーゲン・アクチベーター阻害因子1(PAI-1)によって阻害されます。

- ナットウキナーゼによる血栓溶解 (Thrombolytic mechanism of NK): ナットウキナーゼ(NK)は、プラスミノーゲン・アクチベーター阻害因子1を抑制することで、あるいは血管内皮細胞を増やすことによって、プラスミンを活性化します。ナットウキナーゼによる直接溶解もあります。また、血栓溶解酵素であるウロキナーゼ(urokinase)の前駆体であるプロウロキナーゼ(prourokinase)を活性化することでも、フィブリンを溶解させ、血栓を減少させます。

ナットウキナーゼの血栓溶解効果を2017年発表の臨床試験の結果[12]で確認しましょう。中国の病院で、76名の患者がナットウキナーゼ投与群とスタチン投与群に無作為に分けられ、26週間治療を受けました。患者の頸動脈プラークの大きさを計測したところ、ナットウキナーゼを服用した患者で36.6%減少したのに対して、代表的な脂質異常症の治療薬であるスタチンを服用した患者では11.5%しか減少しませんでした。プラークの大きさは、ナットウキナーゼ投与群の方が、スタチン投与群よりも有意に(P<0.01)減少したということです。

プラークが減るなら、血圧も下がるはずです。2008年に発表された韓国での二重盲検無作為化臨床試験[13]によると、収縮期血圧が130~159mmHgの被験者73名に、ナットウキナーゼまたはプラセボ・カプセルを8週間投与したところ、ナットウキナーゼ投与群ではプラセボ対照群と比較して、

- 収縮期血圧で、-5.55 mmHg(95%信頼区間:-10.5 ~ -0.57 mmHg, P <0.05)

- 拡張期血圧で、-2.84 mmHg(95%信頼区間:-5.33 ~ -0.33 mmHg, P <0.05)

というように、両方で有意な血圧低下が観察されました。以上から、納豆が含むナットウキナーゼは、心血管疾患リスクの低下に寄与していると言えそうです。但し、ナットウキナーゼは熱に弱く、70度を超えると失活するので、熱いご飯やみそ汁と一緒に食べることは望ましくありません。ナットウキナーゼの効果を期待するのであれば、料理の温度を65度以下(これは食道がんを防ぐ温度でもあります)にしましょう。

2.3. スペルミジンの健康効果

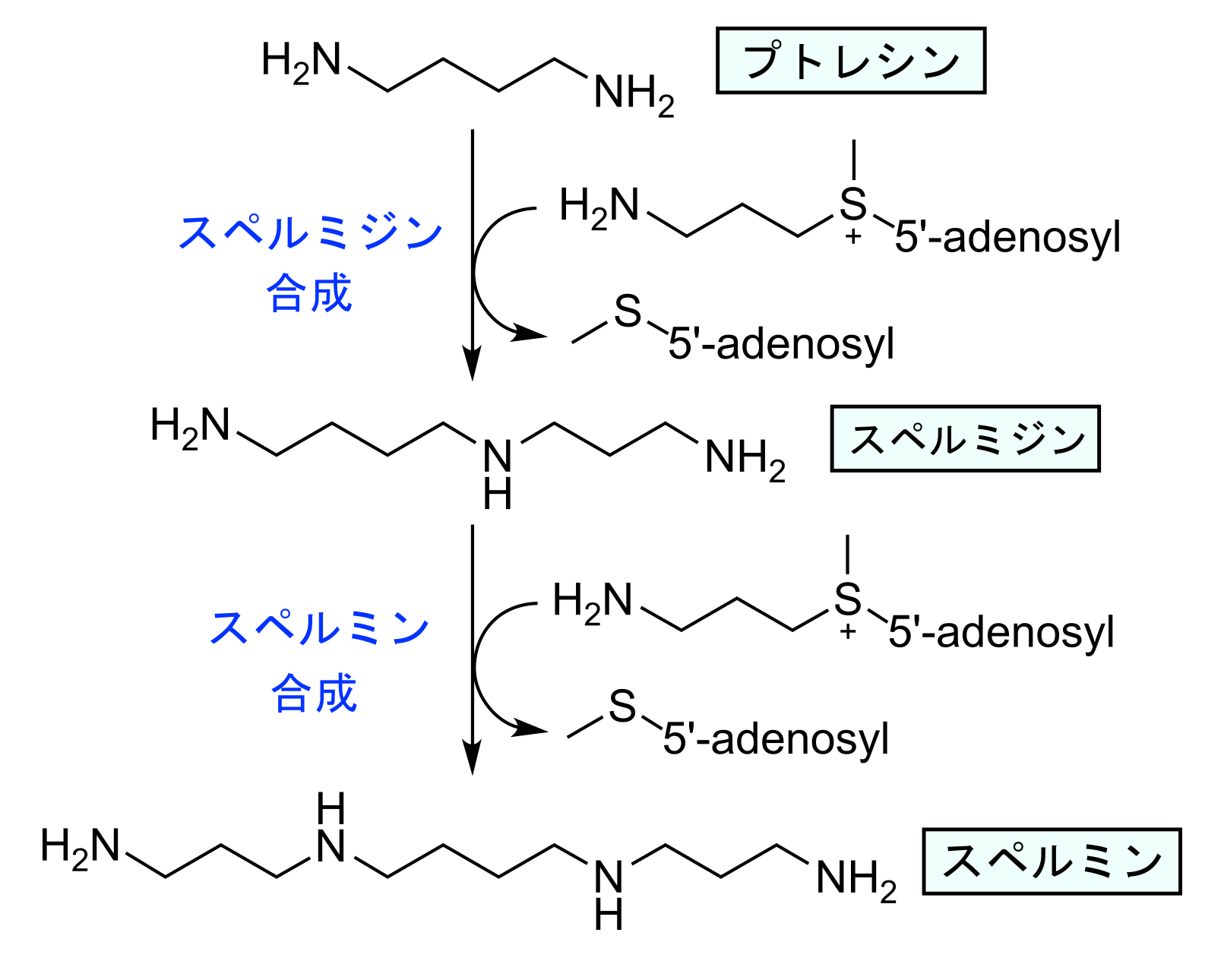

納豆のもう一つの注目すべき成分は、スペルミジン(spermidine)です。スペルミジンは、スペルミン(spermine)やプトレシン(putrescine)とともにポリアミンの一種です。ポリアミンそのものを摂取しなくても、私たちの体はアミノ酸からポリアミンを合成できます。すなわち、アミノ酸のアルギニンをアルギナーゼの触媒でオルニチンに変換し、オルニチンからプトレシンを、プトレシンからスペルミジンを、そしてスペルミジンからスペルミンを合成できます。

これらの内因性ポリアミンは、しかしながら、加齢に伴って減少します。内因性ポリアミンは細胞老化の一因と見られているので、体外から経口摂取で補う外因性ポリアミンが抗老化に有効なはずです。

外因性ポリアミンの経口摂取が死亡率に与える影響を見ましょう。45歳から84歳の829人を1995年から2015年にかけて追跡調査した前向きコホート研究[14]によると、ポリアミン摂取量の下位3分の1と比べた上位3分の1が死亡する調整済みハザード比は、

- プトレシンで、1.01(95%信頼区間:0.77 ~ 1.32, P=0.90)

- スペルミジンで、0.61(95%信頼区間:0.45 ~ 0.83, P=0.002)

- スペルミンで、0.83(95%信頼区間:0.64 ~ 1.09, P=0.174)

となりました。スペルミジンの経口摂取のみが全原因死亡率を有意に低下させたということです。スペルミジンを1標準偏差単位高く摂取することによる全原因死亡率の調節済みハザード比も、0.74(95%信頼区間:0.66 ~ 0.83, P<0.001)と有意に1を下回ることから、スペルミジンは用量依存的に死亡率を低下させることがわかります。プトレシンは、スペルミジンの先駆体ですが、腸内で分解されてしまいます。これに対して、スペルミジンとスペルミンは分解されずに、そのまま吸収されます。スペルミンにも抗酸化作用など一定の抗老化作用があります[15]が、スペルミジンほどではないようです。

この20年間の追跡調査によると、146種類の栄養素の中で全原因死亡率と最も強い逆相関を示したのはスペルミジンとのことです。この顕著な抗老化効果は、スペルミジンのカロリー制限模倣物質としての働きのゆえ[16]ですが、別の機序による効果も指摘されています。すなわち、外因性ポリアミンのおかげで、内因性ポリアミンの合成に使われていたアルギニンの生体利用率が向上し、その結果、血管拡張物質である一酸化窒素(NO)の産生が高まり、心血管疾患のリスクが低減するという効果です[17]。

スペルミジン摂取は、認知症予防にもなります。1995年から2000年にかけて815名が摂取したスペルミジンの量と認知機能の関係を調べた前向きコホート研究[18]によると、スペルミジン摂取量の1標準偏差単位の増加による認知症発生オッズ比は、0.63(95%信頼区間:0.51-0.78, P<0.001)で、有意に1を下回りました。スペルミジン摂取がマイトファジー(ミトコンドリアのオートファジー)促進を通じて認知機能を改善するという動物実験で明らかになった効果がヒトにもあることが確認されました。

スペルミジンは、様々な食材に含まれていますが、最も多く含んでいるのは小麦胚芽(小麦粒から外皮と胚乳を取り除いた部分)で、含有量は2437nmol/gです[19]。

生の大豆の含有量は1340nmol/gですから、それよりも少ないのですが、納豆では発酵により増えて、1759nmol/gです[20]。東京都健康安全研究センターの報告[21]によると、ひきわり納豆のスペルミジン含有量は、丸納豆の1.34倍とのことなので、ひきわり納豆なら、小麦胚芽なみにスペルミジンを含む計算になります。しかも、ひきわり納豆は小麦胚芽よりも入手が簡単です。小麦胚芽は、ひきわり納豆のように近所の小売店で販売されていませんが、もちろん通販等で入手して、両方食べられるなら、それに越したことはありません。

3. 納豆はどう食べるべきか

納豆は、味噌や醤油といった他の発酵大豆食品とは異なり、塩分をほとんど含んでおらず、それゆえ、たれをつけなければ胃がんのリスクを高めないという長所を持ちます。しかし、たれなしでは物足りない、あるいは、まずくて食べられないという人もいるでしょう。そこで、この章では、納豆と相性が良くて、通常のたれの代わりとなる調味料や薬味を提案します。

3.1. 納豆と酢の組み合わせ

食酢には、塩分がほとんど含まれていないので、納豆に食酢を付けて食べれば、塩分がほぼゼロになります。

さらに、食酢は納豆と同様に、心血管疾患リスクを低減する効果があります。11のランダム化比較試験をまとめた2022年発表のメタアナリシス[22]によると、食酢摂取群の対照群と比べた加重平均差は、

- 空腹時血糖値で、-9.36 mg/dL(95%信頼区間:-14.82 ~ -3.91)

- 糖化ヘモグロビンで、-0.67(95%信頼区間:-1.36 ~ -0.01)

- LDLコレステロールで、-21.37 mg/dl(95%信頼区間:-37.54 ~ -5.20)

- BMIで、-0.39 kg/m2(95%信頼区間:-0.74 ~ -0.04)

の有意な減少が見られました。それゆえ、酢で味付けした納豆には、心血管疾患リスクの低減という点で、より大きな効果が期待できます。栄養学的に酢納豆が理想的な組み合わせでも、まずいと感じる人が多いのも事実です。もしそう感じるなら、刻みネギや塩抜きしたもずくなどを薬味として入れてみると良いでしょう。どちらも、塩分が少なく、食物繊維が豊富で、栄養学的にはさらに好ましい組み合わせとなります。

3.2. 納豆とキムチの組み合わせ

もしも胃がピロリ菌に感染していないなら、塩分摂取にそれほど神経質になる必要はありません。その場合、納豆にキムチを混ぜ合わせるキムチ納豆も選択肢となります。キムチの辛さは主として唐辛子によるもので、塩分はそれほど多くありません。減塩キムチの場合、塩分は100gにつき2.31gです[23]。納豆に付属するたれとからしは、6~7gにつき0.7~0.8g(つまり、100gにつき10g以上)の塩分を含んでいるので、キムチはそれより塩分濃度がずっと低いと言えます。

キムチの健康効果をランダム化クロスオーバー比較試験[24]で確認しましょう。この試験は、糖尿病予備軍21名をランダムに発酵キムチ摂取群と白菜摂取群に交互に分け、キムチを8週間食べる効果を測定しました。その結果、発酵キムチの摂取は、材料である白菜の摂取と比べ、インスリン抵抗性を減少させ、インスリン感受性を増加させ、収縮期血圧と拡張期血圧を有意に低下させることが判明しました。キムチは塩分を含むので、血圧を上昇させそうに思えますが、実際は逆という結果は注目に値します。キムチがもたらすこうした好影響は、腸内環境の改善によると研究者たちは考えています[25]。

3.3. まとめ

数ある大豆食品の中でも、膵臓がんや胃がんのリスクが低いという点で最もお薦めなのが納豆というのが、本稿の結論です。もとより、だからといって、納豆以外の大豆食品を摂取してはいけないということでもなければ、納豆だけを大量に食べればよいということでもありません。

納豆も食べすぎはよくないので、一日一パックに制限しましょう。もっとスペルミジンを摂りたいなら、小麦胚芽からも摂取することで食材を多様化させる方がリスク分散になってよいと思います。また、JPHC研究が明らかにしたように、発酵大豆食品は死亡率を低下させるので、味噌汁も完全に忌避する必要はありません。味噌汁が胃がんリスクを上昇させる一方で、豆腐はそれを低下させるので、味噌汁に豆腐を入れて飲むという伝統的な組み合わせは、医学的に理に適っています。

一般的に言って、毒であっても、様々な種類を少しずつ摂る限り、問題にはなりません。リスクの低い食材をリスクの高い食材よりも優先すべきですが、リスクに対する私たちの認識が完全ではない以上、多様な食材を少しずつ摂取して、リスク分散を図るバランス戦術が最も賢明な方法であると言えます。

4. 動画による要点のまとめ

5. 参照情報

- ↑ 中山誠二. “縄文時代のダイズの栽培化と種子の形態分化.”『植生史研究』23, no. 2 (2015): 33–42.

- ↑ Yip, Cynthia Sau Chun, W. Lam, and R. Fielding. “A summary of meat intakes and health burdens.” European journal of clinical nutrition 72.1 (2018): 18-29.

- ↑ Zhong, Victor W., Linda Van Horn, Philip Greenland, Mercedes R. Carnethon, Hongyan Ning, John T. Wilkins, Donald M. Lloyd-Jones, and Norrina B. Allen. “Associations of Processed Meat, Unprocessed Red Meat, Poultry, or Fish Intake With Incident Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality.” JAMA Internal Medicine 180, no. 4 (April 1, 2020): 503–12.

- ↑ 4.0 4.1 Katagiri, Ryoko, Norie Sawada, Atsushi Goto, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Mitsuhiko Noda, Hiroyasu Iso, and Shoichiro Tsugane. “Association of Soy and Fermented Soy Product Intake with Total and Cause Specific Mortality: Prospective Cohort Study.” BMJ 368 (January 29, 2020): m34.

- ↑ Yamagiwa, Yoko, Norie Sawada, Taichi Shimazu, Taiki Yamaji, Atsushi Goto, Ribeka Takachi, Junko Ishihara, Motoki Iwasaki, Manami Inoue, and Shoichiro Tsugane. “Soy Food Intake and Pancreatic Cancer Risk: The Japan Public Health Center–Based Prospective Study.” Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers 29, no. 6 (June 1, 2020): 1214–21.

- ↑ Kim, Jeongseon, Moonsu Kang, Jung-Sug Lee, Manami Inoue, Shizuka Sasazuki, and Shoichiro Tsugane. “Fermented and Non-Fermented Soy Food Consumption and Gastric Cancer in Japanese and Korean Populations: A Meta-Analysis of Observational Studies.” Cancer Science 102, no. 1 (2011): 231–44.

- ↑ Wang, Yameng, Jiaping Guo, Fei Yu, Yongmei Tian, Yongjun Wu, Lingling Cui, and Li-e Liu. “The Association between Soy-Based Food and Soy Isoflavone Intake and the Risk of Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Journal of the Science of Food and Agriculture 101, no. 13 (2021): 5314–24.

- ↑ Hirayama, Takeshi. “Relationship of Soybean Paste Soup Intake to Gastric Cancer Risk.” Nutrition and Cancer 3, no. 4 (January 1, 1981): 223–33.

- ↑ 厚生労働省大臣官房統計情報部編『人口動態統計2018年』令和元年11月28日.

- ↑ Nagata, Chisato, Keiko Wada, Takashi Tamura, Kie Konishi, Yuko Goto, Sachi Koda, Toshiyuki Kawachi, Michiko Tsuji, and Kozue Nakamura. “Dietary Soy and Natto Intake and Cardiovascular Disease Mortality in Japanese Adults: The Takayama Study.” The American Journal of Clinical Nutrition 105, no. 2 (February 1, 2017): 426–31.

- ↑ Sumi, H., H. Hamada, H. Tsushima, H. Mihara, and H. Muraki. “A Novel Fibrinolytic Enzyme (Nattokinase) in the Vegetable Cheese Natto; a Typical and Popular Soybean Food in the Japanese Diet.” Experientia 43, no. 10 (October 1, 1987): 1110–11.

- ↑ Ren, N. N., H. J. Chen, Y. Li, G. W. Mcgowan, and Y. G. Lin. “A clinical study on the effect of nattokinase on carotid artery atherosclerosis and hyperlipidaemia(纳豆激酶对颈动脉粥样硬化和高血脂患者的疗效观察).”『中华医学杂志』97, no. 26 (July 2017): 2038–42.

- ↑ Kim, Ji Young, Si Nae Gum, Jean Kyung Paik, Hyo Hee Lim, Kyong-Chol Kim, Kazuya Ogasawara, Kenichi Inoue, Sungha Park, Yangsoo Jang, and Jong Ho Lee. “Effects of Nattokinase on Blood Pressure: A Randomized, Controlled Trial.” Hypertension Research: Official Journal of the Japanese Society of Hypertension 31, no. 8 (August 2008): 1583–88.

- ↑ Kiechl, Stefan, Raimund Pechlaner, Peter Willeit, Marlene Notdurfter, Bernhard Paulweber, Karin Willeit, Philipp Werner, et al. “Higher Spermidine Intake Is Linked to Lower Mortality: A Prospective Population-Based Study.” The American Journal of Clinical Nutrition 108, no. 2 (August 1, 2018): 371–80.

- ↑ Pegg, Anthony E. “The Function of Spermine.” IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology) Life 66, no. 1 (2014): 8–18.

- ↑ Liu, Rui, Xiaolei Li, Hui Ma, Qian Yang, Qianwen Shang, Lin Song, Zhiyuan Zheng, et al. “Spermidine Endows Macrophages Anti-Inflammatory Properties by Inducing Mitochondrial Superoxide-Dependent AMPK Activation, Hif-1α Upregulation and Autophagy.” Free Radical Biology and Medicine 161 (December 1, 2020): 339–50.

- ↑ Madeo, Frank, Tobias Eisenberg, Federico Pietrocola, and Guido Kroemer. “Spermidine in Health and Disease.” Science 359, no. 6374 (January 26, 2018).

- ↑ Schroeder, Sabrina, Sebastian J. Hofer, Andreas Zimmermann, Raimund Pechlaner, Christopher Dammbrueck, Tobias Pendl, G. Mark Marcello, et al. “Dietary Spermidine Improves Cognitive Function.” Cell Reports 35, no. 2 (April 13, 2021): 108985.

- ↑ Muñoz-Esparza, Nelly C., M. Luz Latorre-Moratalla, Oriol Comas-Basté, Natalia Toro-Funes, M. Teresa Veciana-Nogués, and M. Carmen Vidal-Carou. “Polyamines in Food.” Frontiers in Nutrition 6 (2019).

- ↑ Kobayashi, Kazuya, Sayaka Shimojo, and Satoshi Watanabe. “Contribution of a Fermentation Process Using Bacillus Subtilis (Natto) to High Polyamine Contents of Natto, a Traditional Japanese Fermented Soy Food.” Food Science and Technology Research 22, no. 1 (2016): 153–57.

- ↑ 井部明広「発酵食品に含まれるアミン類」『東京都健康安全研究センター研究年報』第55号(2004年)18頁. 表9.

- ↑ Sohouli, Mohammad Hassan, Emad Kutbi, Mohammad Khaldoun Al Masri, Hassan Dadhkhah, Somaye Fatahi, Heitor O. Santos, Azita Hekmatdoost, and Ahmed Abu-Zaid. “Effects of Vinegar Consumption on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.” European Journal of Integrative Medicine 55 (October 1, 2022): 102176.

- ↑ 株式会社香味小夜子「おいしく減塩 旨みとコクの白菜キムチ」スタイルワン商品情報.

- ↑ An, So-Yeon, Min Suk Lee, Ja Young Jeon, Eun Suk Ha, Tae Ho Kim, Ja Young Yoon, Chang-Ok Ok, et al. “Beneficial Effects of Fresh and Fermented Kimchi in Prediabetic Individuals.” Annals of Nutrition and Metabolism 63, no. 1–2 (2013): 111–19.

- ↑ Han, Kyungsun, Shambhunath Bose, Jing-hua Wang, Bong-Soo Kim, Mi Jeong Kim, Eun-Jung Kim, and Hojun Kim. “Contrasting Effects of Fresh and Fermented Kimchi Consumption on Gut Microbiota Composition and Gene Expression Related to Metabolic Syndrome in Obese Korean Women.” Molecular Nutrition & Food Research 59, no. 5 (2015): 1004–8.

コメント