武器は、身を守るために必要ですが、使い方を誤ると、逆に身を傷つけてしまうという意味で両刃の剣です。免疫にも同じようなジレンマがあります。免疫が弱すぎると病原体やがんから身を守れなくなりますが、強すぎる免疫は炎症をもたらして寿命を縮めます。この記事では、社会システムは生命システムの一種であるという信念のもと、生命システムにおける免疫と社会システムにおける武力の役割について考えます。

1. フィンランド・ショックの真相

1.1. サプリメント否定派の十八番

世の中には、サプリメントの有用性を全否定するサプリメント否定派とでも呼ぶべき人たちがいます。そうした人たちは、サプリメントの危険性を警告するために、しばしばフィンランド・ショックを好んで引き合いに出します。フィンランド・ショックとは、1985年から1993年にかけてフィンランドで実施された二重盲検無作為化比較試験[1]の意外な結果のことで、世界の医療関係者に大きな衝撃を与えたことから、日本でそう名付けられました。なお、この表現自体は、オイル・ショックやリーマン・ショックなどと同様、和製英語で、海外では使われません。

この大規模介入試験(正式名称:α-トコフェロール,β-カロテン肺がん予防研究)では、参加時年齢50歳から69歳の男性喫煙者2万9133人が、5年から8年(中央値6.1年)の間、毎日サプリメントのカプセルを摂取する治療群、または、プラセボのカプセルを摂取する対照群に無作為に振り分けられました。サプリメントとして選ばれたのは、α-トコフェロール(ビタミンEの主要成分)とβ-カロテン(ビタミンA前駆体)です。治療群は、通常より約五倍多い50mg/日のα-トコフェロール、または、欧米での平均的な摂取量の六倍から十倍にあたる20mg/日のβ-カロテンを摂取しました。ビタミンAとビタミンEは、活性酸素の発生を抑える抗酸化作用を有することから、これらをサプリメントとして投与すれば、肺がん予防になると研究者たちは予想しました。

1995年発表の報告[2]によると、α-トコフェロール、つまりビタミンEを摂取した群は、対照群と比較して、前立腺がん発症が34%減少しました。この減少は統計学的に有意(p<0.01)でしたが、これ以外のがんの発症には有意差がありませんでした。他方で、β-カロテン摂取群は、対照群と比較して、

- 肺がん発症率で、18%(95%信用区間:3%~36%, p=0.01)

- 総死亡率で、8%(95%信用区間:1%~16%, p=0.02)

の有意な上昇がありました。健康に良いと信じて、大量に投与したβ-カロテンのサプリメントによって対照群よりも有意に改善した疾患は、皆無でした。もちろん、β-カロテン、すなわち、ビタミンAが健康に有害ということはありません。2002年の検証論文[3]によると、3mg/日までなら、β-カロテンの摂取は肺がんリスクを有意に高めないことがわかっています。つまり、サプリメントとして摂取したことが問題であったのではなくて、20mg/日という分量が多すぎただけのことです。食品であれ、薬であれ、何であれ、通常以上の摂取が有害である事例はいくらでもあります。ゆえに、サプリメントの有用性を否定するためにフィンランド・ショックを援用するのは、的外れです。

1.2. 活性酸素は無い方が良いのか

フィンランド・ショックで見直さなければならないのは、サプリメントの有益性ではなくて、活性酸素の有害性です。そもそも、フィンランドでの肺がん予防研究は、活性酸素の増加ががんをもたらすので、抗酸化作用のあるビタミンAとビタミンEを増やせば、がんを予防できるはずだという前提で実施されました。試験が失敗に終わった以上、この前提を疑わなければなりません。

活性酸素とは、文字通り、活性化されて、他の分子と反応しやすくなった酸素のことです。1956年にデナム・ハーマンが、フリー・ラジカル説を提唱[4]して以来、フリー・ラジカルの酸素(不対電子を持つ酸素原子)が細胞に及ぼすダメージが老化をもたらすという考えが支持を集めるようになりました。もとより、フリー・ラジカルを持たないけれども、反応性に富む酸素を含んだ分子もあるので、そうした分子群を含めた総称として活性酸素種(ROS=Reactive Oxygen Species)と呼ばれることもあります。

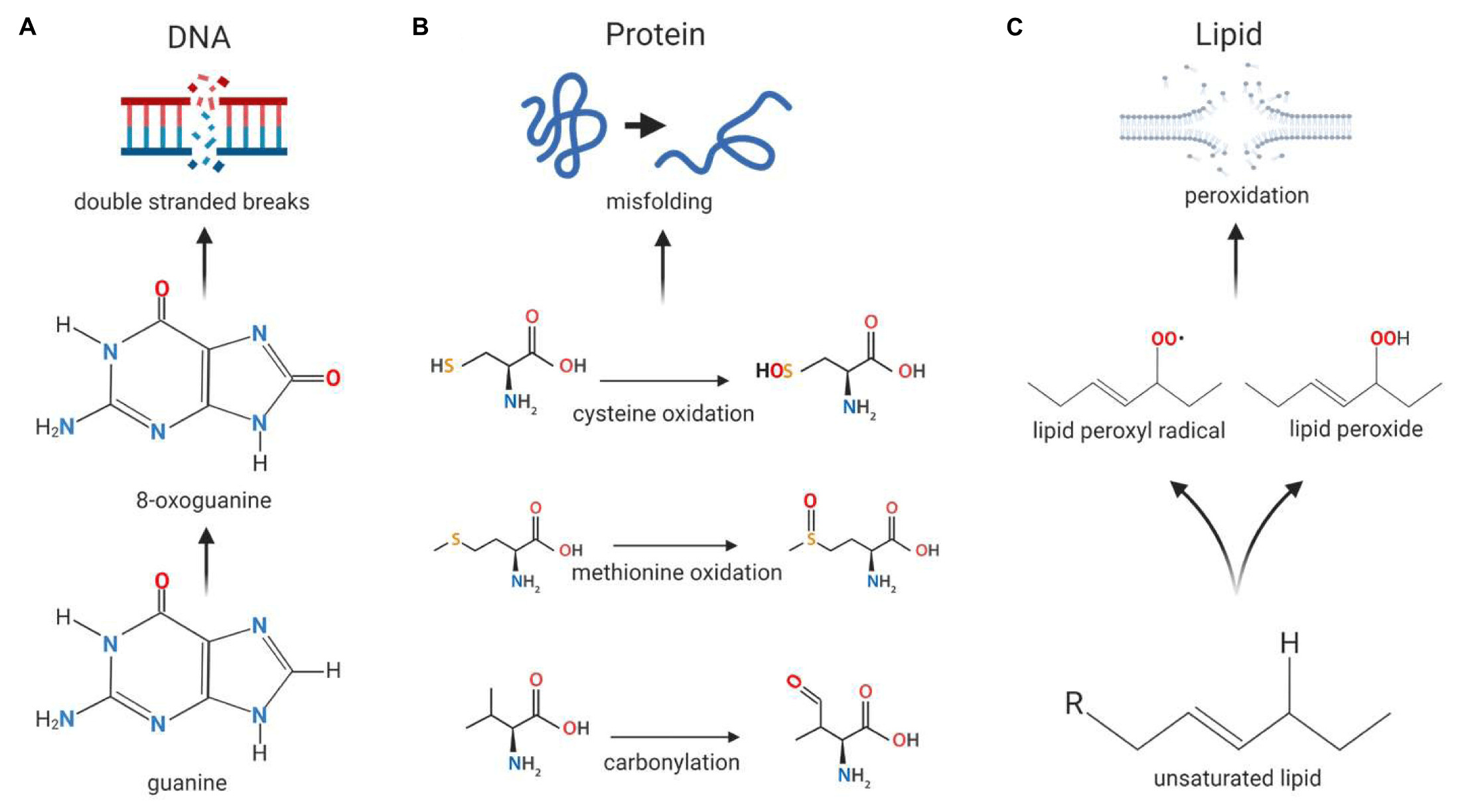

以下の図に示した通り、活性酸素種は、(A) DNA、(B) タンパク質、(C) 脂質など、細胞の基本的な構成要素に損傷を与えます。

構造式中の赤いOが酸素です。(A)DNA損傷は、活性酸素種によってグアニンが8-オキソグアニンに変換される結果、二本鎖切断という形で起きます。(B)タンパク質が活性酸素種にさらされると、アミノ酸のシステインやメチオニンの酸化、ペプチド骨格のカルボニル化により、通常ペプチド内で起こる分子間相互作用が変化し、たんぱく質が変質しやすくなります。(C)脂質が活性酸素種にさらされると、過酸化脂質や過酸化脂質ラジカルの生成により、膜損傷が起きやすくなります。

活性酸素種による損傷の蓄積が老化の中心とする酸化ストレス老化説[5]は、20世紀の末頃まで支持されていました。フィンランドでの肺がん予防研究も、活性酸素種は有害という当時の常識に従って、計画されました。活性酸素種がDNAの変異を惹き起こすと、腫瘍の形成が促進されます[6]。それゆえ、α-トコフェロールやβ-カロテンを投与して、抗酸化作用を強化すれば、腫瘍の形成を抑制できるはずだと研究者たちは考えたのです。

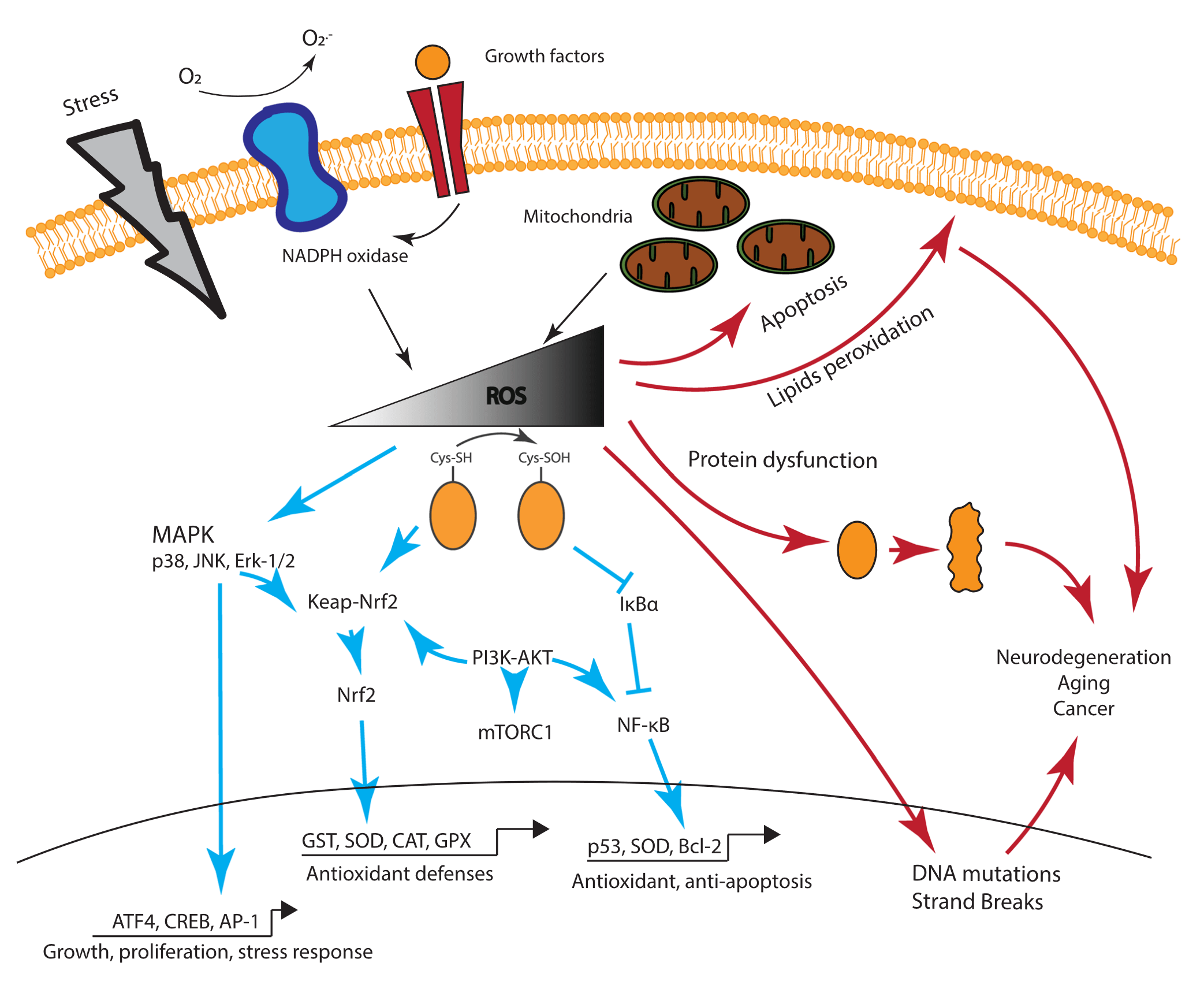

ところが、フィンランド・ショック以降、活性酸素種は必ずしも有害ではないという認識が広がりました。以下の図では、活性酸素種の悪い影響を赤の矢印で書きましたが、良い影響もあって、それを青色の矢印で書き分けました。

活性酸素種は、主としてミトコンドリアでの内呼吸による酸化的代謝の副産物として放出されます。活性酸素種が高濃度の時は、ミトコンドリアの恒常性が乱れ、機能不全に陥ったミトコンドリアのアポトーシスが促進されます。さらに、活性酸素種は、脂質過酸化、タンパク質の変質、DNA損傷などを通じて、神経変性、老化、がんなどを惹き起こします。しかし、低濃度の時は、抗酸化などのストレス応答シグナルを活性化します。つまり、通常の低濃度時には、酸化による損傷を自ら抑制しているのです。

それだけではありません。好中球やマクロファージなどの免疫細胞(白血球)は、その食作用において酸素ラジカルを放出して、侵入してきた病原体や異常をきたした自己細胞を貪食します。Toll様受容体による自然免疫[7]にも、T細胞による獲得免疫[8]にも、活性酸素種が必要です。抗酸化物質を用いて活性酸素種を不活性化すると、免疫機能が低下してしまいます[9]。

ここから、β-カロテンの過剰投与が肺がん発症率を高めた理由を推測できます。すなわち、ビタミンAという抗酸化物質のおかげで、活性酸素種が不活性化し、本来がんの発症を抑えてくれるはずの免疫細胞が、その免疫機能を低下させたからと考えられます。免疫細胞にとって、活性酸素は、敵を倒すための武器です。武器の使用が多すぎると、体がいたるところで傷むので好ましくありませんが、武器が少なすぎると、免疫細胞は、がんというモンスターを倒せなくなってしまいます。活性酸素種という武器は、多すぎても、少なすぎても、健康には有害なのです。

以下のグラフは、酸化促進剤や抗酸化剤を用いて活性酸素レベルを変えると寿命がどうなるかを計測した動物実験の結果です。

活性酸素のレベルは、高くても、低くても、寿命が短くなるという逆U字型のグラフとなりました。野菜や果物を日常的に食べている人は、適度な抗酸化作用のおかげでがんになりにくいのに対して、サプリメントで過剰な抗酸化物質を摂取した人は、免疫機能の低下ゆえにがんの発生率が高くなったというようにフィンランド・ショックを解釈できます。

1.3. 抗老化と免疫のトレードオフ

この「健康とアンチエイジング」の連載で、これまで私が主張してきたことは、寿命を延ばすには、抗老化カスケードを発現させ、成長促進カスケードを抑制すればよいというものでした。カロリー制限は、現在科学的に実証されている唯一の抗老化方法です。カロリー制限もしくはそれと同じ効果が期待できるカロリー制限模倣物質の摂取が、「健康とアンチエイジング」に貢献することに間違いはありません。しかし、だからと言って、成長促進カスケードを完全に抑制すべきだということではありません。私は、2017年の記事で「カロリー制限には抗老化・寿命延長効果というメリットがある反面、免疫機能の低下というデメリットもある[10]」ことを指摘しました。抗老化と免疫との間にトレードオフの関係がある以上、前者だけを偏重することはお勧めできません。

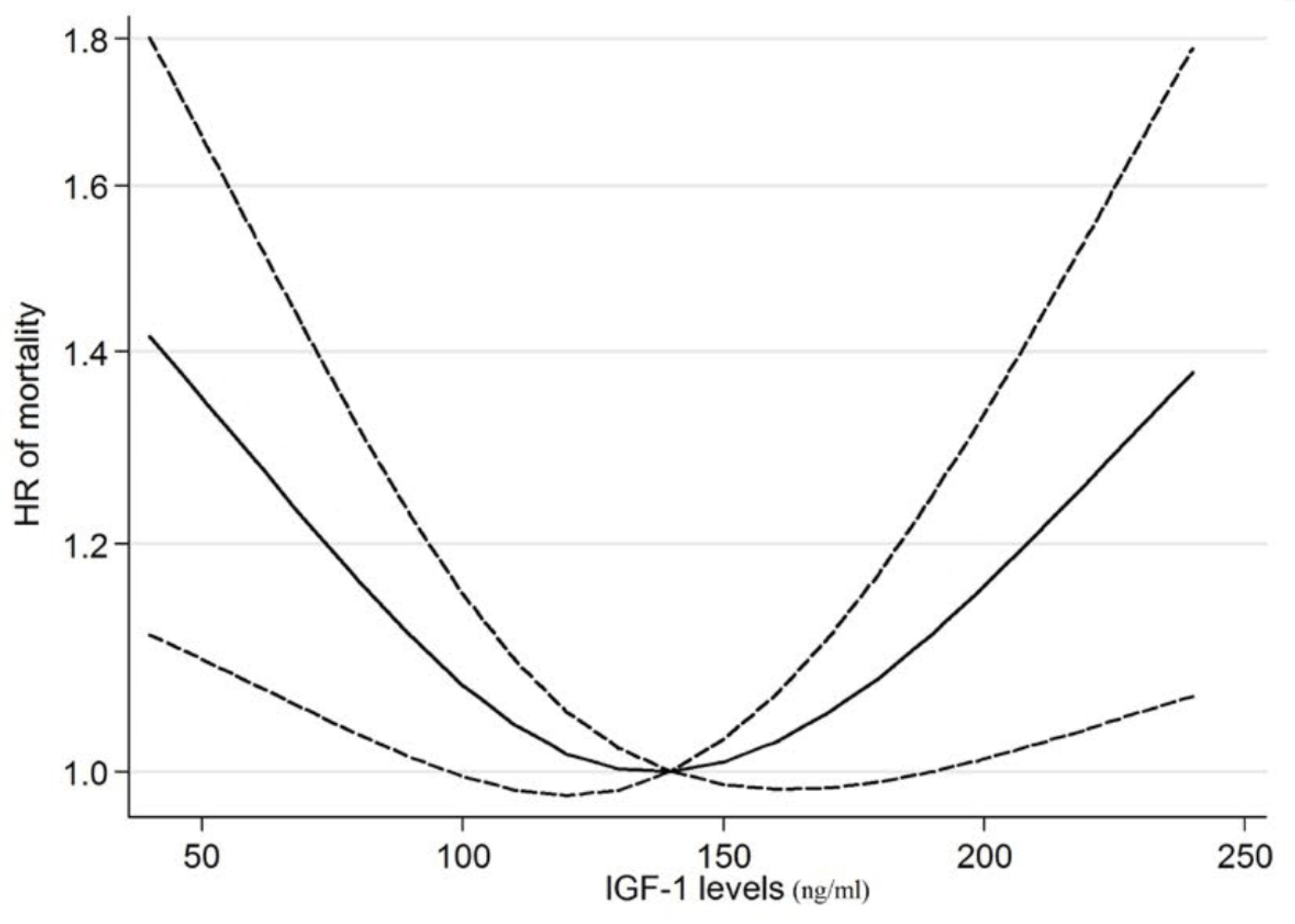

インスリン/IGF-1シグナル伝達に異常をもたらすdaf-2変異を持つ線虫(Caenorhabditis elegans)は、長寿であることが知られています[11]が、ヒトの場合、成長促進カスケードは、長寿に対して常に否定的に働くわけではありません。19本の前向きコホート研究をまとめた2022年のメタアナリシスによると、成長促進カスケードを惹き起こすホルモン、インスリン様成長因子1(IGF-1=Insulin-like growth factor 1)は、ヒトにおいて、多すぎても、少なすぎても寿命を縮めます。IGF-1の最適濃度は、140±20ng/mlで、以下のグラフに示されるとおり、最適濃度より高くても、低くても、全原因死亡率のハザード比は有意に上昇します。

IGF-1の濃度レベルが最適濃度より高いと、抗酸化の転写因子、Nrf2が抑制され、抗老化カスケードに支障をきたし、炎症が亢進するなどして、寿命が短くなります。IGF-1の濃度レベルが最適濃度より低いと、カロリー制限を実施した時のように、抗老化カスケードは活性化されるものの、免疫機能が低下するため、寿命が短くなります。この関係は、活性酸素種と健康との関係に似ています。

2. 免疫のジレンマの一般化

2.1. 両刃の剣としての免疫

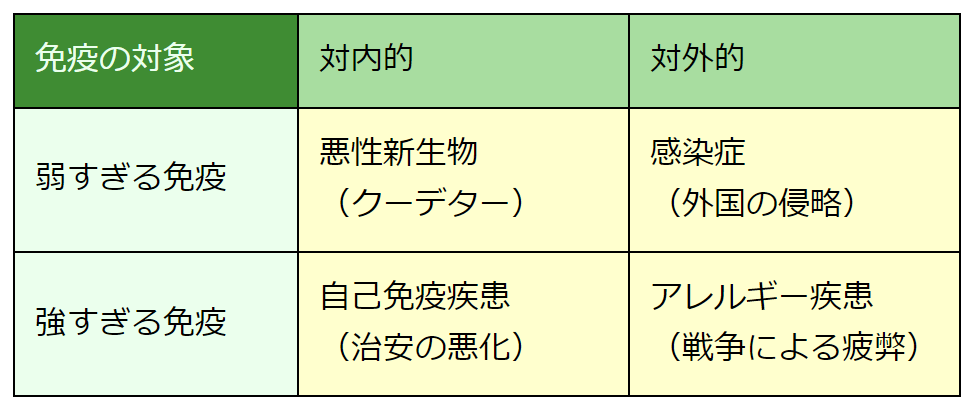

これまでの結論をまとめましょう。免疫が弱すぎると、生命システムは、異物から自分を守れなくなって、存続の危機に陥ります。他方で、免疫が強すぎると、免疫の誤作動により、生命システムが傷つくリスクが増えます。敵から身を守ってくれるはずの武器が、自分自身を傷つけるリスクをも孕んでいるという意味で、免疫は、両刃の剣(もろはのつるぎ)です。免疫は、対内的な異物と対外的な異物の両方を対象とするので、免疫異常は、以下のように四つに分類できます。

免疫の機能が不十分なら、悪性新生物(がん)の増殖や病原体(細菌、ウイルス、真菌、寄生虫など)の侵入から体を守れなくなることは言うまでもありません。強すぎる免疫が惹き起こす疾患は、自己免疫疾患とアレルギー疾患です。自己免疫疾患とは、自分の体の組織を異物と間違えて攻撃する結果起きる疾患です。アレルギー疾患では、攻撃は異物に向けられますが、攻撃が必要以上に強すぎて、体に炎症が起きてしまいます。自分を守ろうとして敵を攻撃する武器を発達させると、自分までが攻撃の被害を受けてしまうというジレンマが免疫にはあるのです。

2.2. 社会的免疫の日米比較

生命システムが直面するのと同じようなジレンマに社会システムも直面します。社会システムが持つ免疫を社会的免疫と名付けることにしましょう。社会的免疫が強すぎる社会の典型が米国であるのに対して、弱すぎる社会の典型は日本です。第二次世界大戦後、米国は頻繁に戦争していますが、日本は一度もしていません。米国が銃社会で、殺人事件の発生率が高いのに対して、日本では、銃砲のみならず刀剣類の所持まで銃刀法により厳しく規制されていて、殺人事件の発生率も米国よりずっと低く抑えられています。対外的にも、対内的にも、安全保障のための暴力が、米国では過剰であるのに対して、日本では過少なのです。ヨーロッパは日米の中間なので、ここでは日米という民主主義国家でありながら対照的な二つの国を比較しましょう。

米国で悲惨な無差別発砲事件が頻発しているのを見て、米国も日本のように厳しく銃を規制すればよいのにと日本人は思うことでしょう。しかし、米国には、「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない[12]」という憲法修正第2条があるので、日本の銃刀法のような規制は無理です。米国人の武装する権利は、独立宣言で謳われている抵抗権を担保する権利なので、建国の精神により不可侵となっているのです。大英帝国の専制から武力で自由を勝ち取った米国人と明治政府やGHQといったお上から恩寵として自由が下賜された日本人とでは、武力に対する考えが異なるのです。

もしも米国人が、日本人のように銃を所有しなくなったなら、何が起きるでしょうか。ちょうど、良かれと思って抗酸化剤を大量に投与し、活性酸素種という白血球の武器を無効化すると、がんというモンスターが生まれたように、良かれと思って日本並みの銃規制を米国で行うと、軍事独裁政権というモンスターが生まれる可能性があります。軍部が、軍事力にものを言わせて民主主義的に選ばれた政権を倒すクーデターは、第三世界でしばしば起きます。しかし、米国では、そうした可能性はほとんどありません。それは、米国人の自由と民主主義を守ろうとする意識が強いからだけではありません。いくら米軍が強力な戦闘能力を持っていても、四億丁の銃を持った国民と戦えないから、国民の意に沿わない軍事独裁政権は米国では成立しえないのです。

日本人は、銃を持たないけれども、民主主義を維持できていると反論する人もいるでしょう。しかし、日本でも二・二六事件や三島事件などのクーデター未遂事件が起きました。天皇親政の実現を目指した二・二六事件では、昭和天皇が自ら近衛師団を率いて鎮定する意向を示したことから、自衛隊決起による憲法改正を目指した三島事件では、自衛隊が拒否したことから、いずれも失敗に終わりました。では、もしも自衛隊が三島由紀夫の呼びかけに賛同して決起していたなら、クーデターは成功していたでしょうか。戦後の日本には、もう近衛師団はいませんが、代わりに在日米軍がいます。日本政府が要請するなら、在日米軍が叛乱軍の鎮圧に協力してくれるでしょう。

多くの日本人は、外国の侵略から日本を守るために米軍が日本に駐留していると考えています。しかし、そもそも連合軍が日本を占領したのは、日本での軍国主義の復活を阻止するためでした。そのミッションは、現在の在日米軍に受け継がれているでしょうから、米国は、日本での軍事独裁政権の誕生を認めないでしょう。してみると、日本はたんに対外的な安全保障だけでなく、対内的な安全保障まで米国に依存していることになります。米国が銃で自国の民主主義を守ってくれているおかげで、日本の民主主義も守られているのですから、日本は米国の銃社会を非難できる立場にはないことになります。

米軍がいなくても、日本の民主主義は、憲法によって保障されていると言う人もいるでしょう。しかし、そうした考えは、米軍がいなくても日本の平和は憲法九条によって守られているという主張と同様、現実無視の理想論にすぎません。クーデターに成功した軍部が、戒厳令を発して、憲法を一時的に停止し、その「一時的」停止が長期にわたって惰性で続くといったことが、これまで海外でしばしば起きました。憲法は、力に裏付けされて初めて実効性を持つので、民間の完全な武装解除は、実は問題があるのです。私は、もちろん、米国のような銃社会が望ましいと言うつもりはありません。武器は活性酸素のようなもので、少なすぎても、多すぎても良くありません。どうバランスをとるかが重要なのです。

2.3. 社会的免疫の四つの問題

弱すぎる免疫と強すぎる免疫は、対内的にも対外的にも問題があるので、免疫異常には四つの病気があるという話を章の冒頭で述べました。生命システムにおける免疫の四つの問題は、社会システムにおける社会的免疫の四つの問題に対応させられます。上掲の表に、社会的免疫の四つの問題を括弧内に書き込むと、こうなります。

日本が抱えている社会的免疫の問題は、弱すぎる免疫の問題です。外国の侵略に対する日本単独での防衛力が弱いだけでなく、クーデターを鎮圧する能力すら乏しいため、その両方で在日米軍に負んぶに抱っこというのが現状です。他方で米国は、社会的免疫が強すぎて、国内で殺人事件が多発しています。これは、自己免疫疾患に相当します。また対外的な戦争も多く、多くの軍人が犠牲になっています。これは、アレルギー疾患に相当します。

なお、面白いことに、日本の死因一位ががんであるのに対して、米国の死因一位は心疾患です。がんが弱すぎる免疫によって起きるのに対して、心疾患は強すぎる免疫が惹き起こす慢性的な炎症が原因で起きます。2021年の日本人の平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳で[13]、世界でもトップレベルです。2021年の米国人の平均寿命は、男性が73.2歳、女性が79.1歳で[14]、先進国の平均寿命としては最低レベルです。トレードオフの関係にある抗老化と免疫のうち、日本が前者を優先しているのに対して、米国は後者を優先していると言えます。

日本とは別の極端に走っている米国は、決して理想郷ではありませんが、社会的免疫を軽視しすぎている日本にも問題があると言わざるを得ません。これまで米国が日本の社会的免疫を肩代わりしてくれましたが、それがいつまでも続く保証はありません。将来、トランプ大統領のような孤立主義者が再び米国大統領となり、在日米軍の引き上げを主張する可能性も皆無とは言えません。そうした有事にも対応できるように、今から社会的免疫を高めることを考えなければいけません。次の章では、この課題についてさらに考察を深めたいと思います。

3. 必要悪としての武力と闘争

3.1. 戦争と競争が進化を促す

私たちは、争いのない平和な世の中を望んでいます。特に「和を以て貴しと為す[15]」が国是の日本では、戦争どころか競争すら、和を乱すという理由から忌み嫌われます。他方で「戦争は発明の母[16]」とも言われます。国防のための投資から新しい技術が生まれ、それが民生用の技術に転用されるという考えです。いくつか例をあげましょう。

- 世界初のプログラム制御式コンピューター、Z3は、第二次世界大戦中の1941年に、政府系のドイツ航空機研究所から開発資金を得たコンラート・ツーゼ(1910年6月22日 – 1995年12月18日)によって製作され、航空力学的な計算を行うために利用されました[17]。

- 携帯電話の起源も第二次世界大戦にあります。携帯型の電池式音声無線送受信機、SCR-300が、最初の携帯電話とされています。モトローラの前身となる会社が、米国陸軍省から受注して開発し、1943年から戦場で使われました。

- 第二次世界大戦中には、無人飛行機の開発も行われました。第二次世界大戦には間に合いませんでしたが、開発は続けられ、ドローンが誕生しました。1980年代になると、民間でも産業用ドローンが活躍するようになりました。

- インターネットの起源は、1967年から研究が開始されたARPAnet(Advanced Research Projects Agency NETwork)ですが、ARPA(高等研究計画局)は、米国の国防総省の機関で、この研究に資金を提供していたのも国防総省でした。

- ARPAが、冷戦時代の1973年から軍事目的で開発したもう一つのシステムに、GPS(Global Positioning System 全地球測位システム)があります。1993年から民生的用途でも使えるようになり、2000年以降、民生向けに精度を低下させる操作も廃止されました。

「戦争は発明の母」という命題をもう少し一般化すると「生存競争は進化の母」ということになります。もしもこの世に争いが全くなかったなら、おそらくこの地球には、単純な原始的生物しか存在しないことでしょう。しかし、実際には、この世に生命が誕生して以来、生命は、生存競争により進化を遂げてきました。最初の戦いは、細胞の支配権をめぐる遺伝子の戦い、つまり寄生者に対する宿主の戦いです。以後、食料と縄張をめぐる争い、オスたちによるメスの奪い合いといった争いを通じて、生命は多様な進化を遂げ、人類という種も誕生しました。そして、人類は、戦争を通じて文明を発達させ、今日に至っています。戦争も競争も、負ける側にとっては悲惨な出来事ですが、それなくしては生命システムも社会システムも進化しないという意味で、武力や闘争は必要悪といえます。日本国憲法が理想とする「戦争放棄」が事実上不可能である以上、日本は、イノベーションをもたらすという戦争の最大の長所が発揮される方法で国防を強化すべきです。

3.2. 負担増なき防衛費増額方法

日本は、暴力過少の社会と評しましたが、2022年にロシアがウクライナを侵攻したのをきっかけに、日本の防衛費を、北大西洋条約機構(NATO)の基準であるGDP比2%にまで引き上げるべしという論調が高まりました。従来、日本の防衛費は、GDP比1%以下であったため、NATO並みにするということは、防衛費倍増を意味します。そのための不足財源を増税と国債増発のどちらで賄うかをめぐって、政府与党内で一悶着ありましたが、実は、増税も国債増発もすることなく、つまり国民の負担を増やすことなく、防衛機を増やすうまい方法があります。

「戦争は発明の母」であり、防衛への投資は、科学技術にイノベーションをもたらし、新しい産業を作り出します。軍事用にも民生用にも使える技術をデュアルユース(軍民両用)技術といいます。日本政府は、科学技術振興や新産業育成のために多くの予算を計上しているので、それらの中でデュアルユース技術育成の予算を増やすことで、予算を一石二鳥化できます。防衛費の増額で毎年1兆円余りが不足するとみられますが、現在、科学技術関係予算は4兆円、経済産業省関係は1兆円ほどあるので、その一部をデュアル化すれば、予算総額が増えないので、増税は不要になります。

ずるいやり方と思うかもしれませんが、実は日本が模範にしているNATOも、安全保障に資する研究開発予算などを国防費にカウントしており、国防費の定義が日本の定義よりも広くなっています。したがって、防衛費増加といっても必ずしも防衛省の予算だけを増やさなければならないということではありません。文部科学省や経済産業省の予算の一部を防衛費兼用としてカウントすればよいのです。日本の防衛の弱点であるサイバー・セキュリティやドローンへの投資は、民生用技術としても需要があり、予算のデュアル化はそれほど難しくありません。特に投資効果が大きいのは、量子コンピューターの開発です。量子コンピューターが実用化されれば、既存の暗号はすべて解読されてしまいます。軍事的にも重要ですが、民生用にも大きな需要があります。ロボット兵器やその運用のための人工知能への投資も同様です。

研究開発予算を増やしても、即戦力にはならないと反論する人もいるでしょう。しかし、多くの人の認識とは逆に、日本が戦争に巻き込まれるリスクは、ロシアによるウクライナ侵攻後、短期的にはむしろ低下しました。ロシアは、ウクライナ侵攻の失敗で、多くの兵力を失い、当分他国への侵略はできなくなりました。北朝鮮も、現体制の維持が精一杯で、韓国を含めた他国を侵略する国力はありません。他国に侵入するなら、通常戦力を増強させなければいけませんが、北朝鮮は、核兵器とミサイル開発にばかりに注力しています。つまり、北朝鮮は、イラクやリビアの二の舞いにならないように、米国を威嚇しているだけです。米国に北朝鮮の体制を転覆しようとする意図がない以上、朝鮮半島では戦争が起きそうにありません。

日本の周辺で、唯一対外的な膨張を試みそうな国は、中国だけです。中国は、台湾統一のためには武力行使も辞さない覚悟でした。しかし、中国による台湾侵攻計画は、ロシアによるウクライナ侵攻計画の失敗により、大幅な見直しを迫られるようになりました。ロシアのプーチン大統領は、アフガニスタンからの米軍撤退を見て、ロシア軍がウクライナ軍を圧倒すれば、バイデン大統領は、アフガニスタンの時のように、ウクライナをあっさり見捨てるだろうと高を括っていました。しかし、ウクライナ人は、アフガニスタン人とは異なり、自ら民主主義を守ろうとする意識が強く、西側各国もその自助努力への支援を惜しみませんでした。その結果、世界軍事力ランキング[18]で2位のロシアが22位のウクライナに勝てないという結果になったのです。

では、台湾は、アフガニスタンとウクライナのどちらに近いでしょうか。台湾は、民主主義国家(本来地域と呼ぶべきですが、ここでは国家としておきましょう)であり、自分たちの民主主義を守ろうとする意欲はウクライナに劣りません。さらに、TSMCを挙げるまでもなく、台湾は米国にとって経済的に極めて重要な国であるため、ウクライナ以上に見捨てることはできません。バイデン大統領が「中国が侵攻した場合、米軍は台湾を防衛する[19]」と明言しているのは、たんなるリップ・サービスではありません。

世界軍事力ランキングで中国が3位であるのに対して、台湾は21位です。台湾は中国と陸続きではないので、ロシアがウクライナを占領する以上に中国が台湾を占領することは困難です。ましてや、米国をはじめとする西側が、直接的にであれ、間接的にであれ、台湾を支援するなら、さらに難度が高くなります。台湾侵攻に失敗すれば、中国共産党の体制崩壊につながるので、中国としては慎重にならざるを得ません。要するに、中国による台湾侵攻は当面なさそうだということです。おそらく、今後は、非伝統的な手法による超限戦で、台湾を服従させようとするでしょう。

ロシアによるウクライナ侵攻で短期的なリスクは減りましたが、中長期的には、日本の防衛力は強化しなければなりません。短期的なリスクに対応するには、外国から武器を買うという方法が手っ取り早いのですが、それではたんなる防衛力の強化にしかならず、日本での技術革新につながりません。幸い、短期的なリスクは低いので、日本は将来を見据えて、研究開発に投資できます。経済学では、軍事支出と民生支出、大砲とバターとの間にはトレードオフの関係があるとされていますが、デュアルユース技術に投資するなら、「大砲かバターか」ではなくて、「大砲もバターも」となるでしょう。こうした防衛費増額なら、多くの国民は、有事がなくても恩恵に与れるので、納得するに違いありません。

3.3. 免疫強化は脳の健康になる

話を国防から免疫に戻します。前回の「腸内細菌と脳腸相関の謎」で述べたとおり、免疫機能の七割は腸に集中していて、腸と脳は相関しています。このことから、腸内環境の改善には、免疫機能を強化し、脳の認知機能を向上させるという一石二鳥の効果が期待できます。

2016年の臨床試験[20]によると、ビフィズス菌の一種、ビフィドバクテリウム・ロンガム(Bifidobacterium longum 1714)とプラセボを22人の健康なボランティアにランダムに投与したところ、処置群では、対照群と比較して、主観的不安は抑制され、ストレスが軽減しただけでなく、海馬に依存した視空間記憶能力の改善や、正中前頭部での脳波の活動向上が観察されたとのことです。ヒトに対する介入試験はまだあまり多くないのですが、動物実験から、腸内環境の改善が認知症の予防になると期待されています[21]。

最後に結論をまとめましょう。ちょうど防衛技術への投資が、防衛力を向上させ、国民を安心させるだけでなく、科学技術の進歩をもたらすように、プロバイオティクスやプレバイオティクスの摂取による腸内細菌への投資は、免疫機能を向上させ、不安を軽減するだけでなく、認知能力の進歩をもたらします。免疫のジレンマがあるにしても、こうした一石二鳥の効果があるのなら、私たちの国も体ももっと免疫機能の強化に努めるべきではないでしょうか。

4. 動画による要約のまとめ

5. 参照情報

- ↑ The ATBC cancer prevention study group. “The Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Lung Cancer Prevention Study: Design, Methods, Participant Characteristics, and Compliance.” Annals of Epidemiology 4, no. 1 (January 1, 1994): 1–10.

- ↑ Albanes, D, O P Heinonen, J K Huttunen, P R Taylor, J Virtamo, B K Edwards, J Haapakoski, M Rautalahti, A M Hartman, and J Palmgren. “Effects of Alpha-Tocopherol and Beta-Carotene Supplements on Cancer Incidence in the Alpha-Tocopherol Beta-Carotene Cancer Prevention Study.” The American Journal of Clinical Nutrition 62, no. 6 (December 1, 1995): 1427S-1430S.

- ↑ Holick, Crystal N., Dominique S. Michaud, Rachael Stolzenberg-Solomon, Susan T. Mayne, Pirjo Pietinen, Philip R. Taylor, Jarmo Virtamo, and Demetrius Albanes. “Dietary Carotenoids, Serum β-Carotene, and Retinol and Risk of Lung Cancer in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cohort Study.” American Journal of Epidemiology 156, no. 6 (September 15, 2002): 536–47.

- ↑ Harman, Denham. “Aging: A Theory Based on Free Radical and Radiation Chemistry.” Journal of Gerontology 11, no. 3 (July 1956): 298–300.

- ↑ Ku, Hung-Hai, Ulf T. Brunk, and Rajindar S. Sohal. “Relationship between mitochondrial superoxide and hydrogen peroxide production and longevity of mammalian species.” Free Radical Biology and Medicine 15.6 (1993): 621-627.

- ↑ Kontomanolis, Emmanuel N., Antonios Koutras, Athanasios Syllaios, Dimitrios Schizas, Aikaterini Mastoraki, Nikolaos Garmpis, Michail Diakosavvas, et al. “Role of Oncogenes and Tumor-Suppressor Genes in Carcinogenesis: A Review.” Anticancer Research 40, no. 11 (November 2020): 6009–15.

- ↑ West, A. Phillip, Anna Alicia Koblansky, and Sankar Ghosh. “Recognition and Signaling by Toll-Like Receptors.” Annual Review of Cell and Developmental Biology 22, no. 1 (2006): 409–37.

- ↑ Sena, Laura A., Sha Li, Amit Jairaman, Murali Prakriya, Teresa Ezponda, David A. Hildeman, Chyung-Ru Wang, et al. “Mitochondria Are Required for Antigen-Specific T Cell Activation through Reactive Oxygen Species Signaling.” Immunity 38, no. 2 (February 21, 2013): 225–36.

- ↑ Chandel, Navdeep S., Wendy C. Trzyna, David S. McClintock, and Paul T. Schumacker. “Role of Oxidants in NF-ΚB Activation and TNF-α Gene Transcription Induced by Hypoxia and Endotoxin.” The Journal of Immunology 165, no. 2 (July 15, 2000): 1013–21.

- ↑ 永井俊哉「カロリー制限はなぜ老化を遅らせるのか」『永井俊哉ドットコム』2017年5月18日.

- ↑ Kaletsky, Rachel, Vanisha Lakhina, Rachel Arey, April Williams, Jessica Landis, Jasmine Ashraf, and Coleen T. Murphy. “The C. Elegans Adult Neuronal IIS/FOXO Transcriptome Reveals Adult Phenotype Regulators.” Nature 529, no. 7584 (January 2016): 92–96.

- ↑ “A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.” ―

Constitution of the United States. Amendment II. Library of Congress. - ↑ 厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室「令和3年簡易生命表の概況」令和4年7月 29 日

. - ↑ CDC. “Provisional Life Expectancy Estimates for 2021” Vital Statistics Rapid Release

Report No. 23. August 2022. - ↑ 「以和爲貴」―「十七条憲法」『日本書紀』第二十二巻. 豊御食炊屋姫天皇. 推古天皇十二年.

- ↑ 英国の歴史家、アラン・ジョン・パーシヴァル・テイラー(Alan John Percivale Taylor, 1906年3月25日 – 1990年9月7日)が、第一次世界大戦を念頭において言った言葉らしい。Cf. Mills, M. Anthony, and Mark P. Mills. “The Invention of the War Machine.” The New Atlantis, no. 42 (2014): p. 3.

- ↑ 英国では、1939年に、ドイツの暗号の解読に従事していたコンピュータ科学の父、アラン・チューリング(Alan Turing, 1912年6月23日 – 1954年6月7日)が、ボンベ(Bombe)と呼ばれる暗号解読機の設計を行い、さらに、1943年から1945年にかけて、世界初のプログラム可能な電子式デジタル・コンピューター、コロッサス・コンピューター(Colossus computer)を、暗号を解読するために開発しました。計算機を作る試みは戦前からありましたが、現代的なコンピューターが作られるようになったのは、第二次世界大戦中のことです。

- ↑ Global Firepower. “2022 Military Strength Ranking.” 12 Dec 2022.

- ↑ Reuters Staff. “中国侵攻なら台湾防衛、バイデン米大統領が明言.” Reuters. 2022年9月19日.

- ↑ Allen, A. P., W. Hutch, Y. E. Borre, P. J. Kennedy, A. Temko, G. Boylan, E. Murphy, J. F. Cryan, T. G. Dinan, and G. Clarke. “Bifidobacterium Longum 1714 as a Translational Psychobiotic: Modulation of Stress, Electrophysiology and Neurocognition in Healthy Volunteers.” Translational Psychiatry 6, no. 11 (November 2016).

- ↑ Ticinesi, Andrea, Claudio Tana, Antonio Nouvenne, Beatrice Prati, Fulvio Lauretani, and Tiziana Meschi. “Gut Microbiota, Cognitive Frailty and Dementia in Older Individuals: A Systematic Review.” Clinical Interventions in Aging 13 (August 29, 2018): 1497–1511.

コメント